【师韵·风采】食品工程原理教学团队:坚守育人初心,坚持“1+1>2”蝶变效应,捷报频传

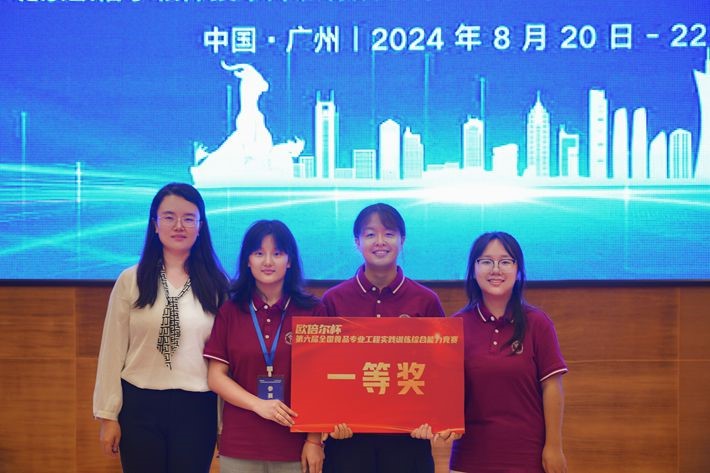

▲指导学生荣获全国食品专业工程实践训练综合能力竞赛一等奖

《食品工程原理》是食品科学与工程类核心课程。在相当长一段时间内,该门课程是由外院教师讲授的。面对教学资源和师资力量的双重瓶颈,食品科学与工程学院在成立之初就下定决心,专门设置实验室,购置新装备,以张琳、丁玉琴等两位名校毕业博士为主体组建课程教学团队,经过近十年的发展,现已成为由2名教授、3名副教授、1名年轻博士组成的相对成熟的教学团队。

▲食品工程原理教学团队合影

创新教学,持续精进

《食品工程原理》是一门面向食品科学与工程类专业大二学生的专业基础课。两位老师最初承接这门课时,心理上是有些“畏难”的。“动量、热量、质量传递等这些课程基本理论和设备结构、工艺计算等等比较晦涩、难懂。有些担心难以让学生喜欢这门略显枯燥的“硬”课。”如何才能用同学们喜欢、好接受的方式上好这门课?如何帮助学生从入门向专业进阶,由知识学习向获得工程能力转变?如何才能突破传统课堂的教学模式引发学生们的学习兴趣,提高学生们分析和解决复杂工程问题的能力?

教学团队进行了深度思考,基于“知识-能力-价值有机融合”理念,从一流课程建设、工程教育认证、课程思政、教学研究与改革项目等着手,针对“课程内容与资源建设”“教学组织与实施”“教学方法改革”“课程考核评价改革”“课程教学团队建设”等五个维度对课程持续开展了教学研究与改革,形成了“一体双驱五融合”教学新模式。

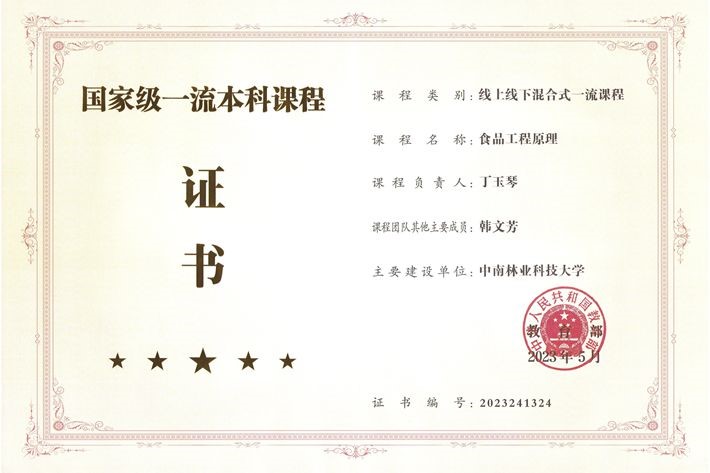

通过开展教学改革,完善教学体系,拓展教学内容,丰富教学手段,达成的教学效果令人欣喜。2019年,教学团队获“湖南省高等教育教学成果二等奖”1项。2021年,《食品工程原理》获批湖南省线上线下混合式一流课程,并于2023年被认定为国家级线上线下混合式一流本科课程。同行认可,学生们更欢迎。2017届毕业生工作后回忆这门课时说:“食品工程原理课的老师上课要求很严格,可不能开小差,当然,老师讲得也很好,原本枯燥的理论知识,在老师生动细致的讲授下,再结合实习现场的提示指导,也就没有那么难懂啦。这门课的知识我现在还能用到。”老师们的扎实的专业功底和敬业向上的师德魅力使得连续多届学生对于该课程的评价都居于学院同类课程前列。

▲《食品工程原理》获评国家一流本科课程

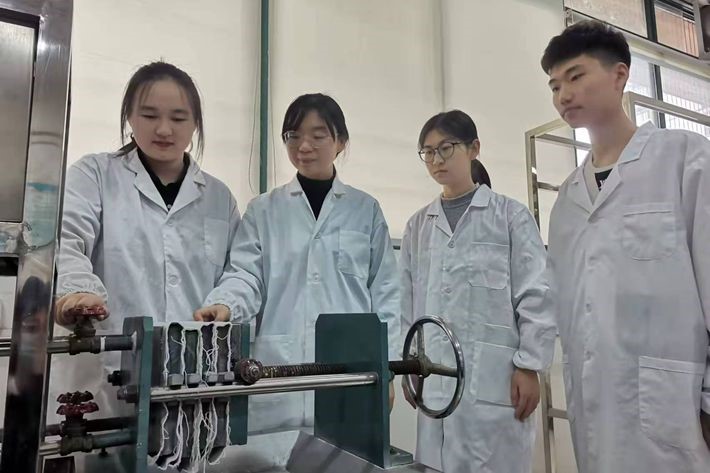

▲团队教师带队实习

以赛促学,学思践悟

2018年暑假,丁玉琴和张琳老师首次组织学生参加了全国大学生食品工程虚拟仿真大赛(后更名为“食品专业工程实践训练综合能力竞赛”)。通过这次比赛,老师们发现教学内容的广度和深度还不够,而在有限的课堂教学时间内很难提升教学效果。老师们通过参加培训、教学研讨会、参加教学竞赛等方式开阔视野,吸收先进的教学理念和模式,学习新的教学技术,开始开展线上线下混合式教学的改革与实践。

从2018年的首届开始到2024年的第六届,教学团队老师指导学生获得了食品专业工程实践训练综合能力竞赛全国一等奖3项、二等奖2项、三等奖1项,获全国大学生生命科学竞赛三等奖2项。一张张奖状让老师和同学们十分欣喜。更重要的是当看到学生们在区赛和决赛场上团结合作、神采奕奕地展示着自己的专业知识和工程实践能力时,老师们受到了极大的鼓舞,以更加饱满的热情投入教学工作中。

▲赛前指导学生

以研促教,教研相长

团队老师们一直铭记“学高为师,身正为范”,不断提升自身的理论水平和科研能力,通过科学研究提高自身知识的广度和深度,并将自己的最新研究成果融入课堂的教学中。近年来,团队老师承担了国家自科基金项目3项,省部级以上科研项目10余项,发表论文50余篇,获评湖湘青年英才2人,湖南省骨干教师2人。团队老师们让科研成为教学的延伸,指导学生获得1项国家级大学生创新创业训练计划项目、5项省级大学生创新创业训练计划项目、多项校级大学生创新创业训练计划项目,带领学生服务企业,开展“三下乡”实践活动,获得了“三下乡”省级优秀团队的荣誉称号,事迹受到《光明日报》、湖南日报等各大媒体报道,这些活动的开展对促进学生全面发展、培养学生工程实践能力和创新能力具有重要作用。

▲韩文芳老师指导学生参加科研训练项目

▲张琳老师带领学生服务企业

这是一支充满活力,奋发向上的团队。在教学和科研的路上,教学相长,以赛促教,教研融合,合力向上,她们一直在努力。